近日, 我系李伟健教授团队李锋盈副教授指导硕士研究生陈颖完成的研究报告在国内权威心理学刊物《心理学报》发表。

同样的内容,用大字体呈现比用小字体呈现读起来更容易,这似乎没什么争议。但是,用大字体呈现的内容比用小字体呈现的内容更容易记吗?来自国外的两位学者Rhodes和Castel (2008)首次对此进行了研究。他们让被试记忆36个单词, 大(48 pt)小(18 pt)字体各半。每个单词的呈现时间是5s, 被试每学习完一个单词就进行学习判断(判断在随后的测试中回忆出这一单词的可能性有多大)。被试完成所有单词的学习以及学习判断后,进行记忆测试。结果发现:1)学习判断受字体大小的影响,相对于小字体单词, 被试对大字体单词的学习判断值更高,表明他们认为大字体单词比小字体单词更容易记住,这就是“字体大小效应”;2)记忆成绩不受字体大小的影响,人们对用大字体和小字体呈现的单词记忆成绩无显著差异。可见,字体大小影响人们的学习判断,但并不影响实际的记忆成绩,这就是一种“元认知错觉”。

那么,字体大小效应是如何产生的呢?换言之,人们是如何利用字体大小这一线索进行学习判断的呢?

一直以来, 对该问题的解释主要有两种观点: 加工流畅性(processing fluency)假说和信念(beliefs)假说。前者认为,字体大小效应源于加工流畅性,人们对大字体项目的学习判断更高是因为大字体项目阅读起来比小字体项目更容易;后者认为, 字体大小效应源于信念,人们对大字体项目的学习判断更高是因为他们持有“大字体比小字体更重要”、“大字体更容易吸引注意力”等信念。最近,研究者 Mueller和Dunlosky (2017)基于加工流畅性和信念的相互作用提出了一种新的解释,认为字体大小效应是基于人们关于加工流畅性的信念而产生的,进一步发展了信念假说。

我系李伟健教授和李锋盈副教授团队对Mueller和Dunlosky提出的这一假说进行了实验验证,并将个体关于加工流畅性的信念细分为“学习材料的特征影响加工流畅性”的信念以及“加工流畅性影响记忆效果”的信念,以词对为学习材料(如图1),通过两个实验分别考察了这些信念对字体大小效应的影响。

图1词对呈现方式示意图

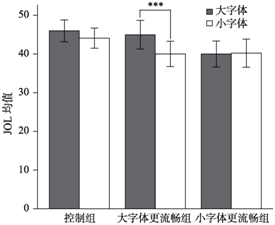

实验1考察“字体大小影响加工流畅性”的信念对学习判断的影响。通过指导语对信念进行操纵: 引导一组被试相信大字体比小字体加工更流畅(以下简称大字体更流畅组), 引导另一组被试相信小字体比大字体加工更流畅(以下简称小字体更流畅组), 控制组不接受指导语。被试的任务是学习字体大小不同(64px或24px)的词对,进行学习判断,最后完成记忆测试。结果发现,大字体更流畅组的被试表现出了字体大小效应——他们对大字体词对的学习判断值显著高于小字体词对;控制组以及小字体更流畅组的被试没有表现出字体大小效应,他们在大字体和小字体词对上的学习判断值差异不显著(如图2所示)。字体大小不影响词对的回忆成绩。

图2 实验1字体大小和组别的交互作用(图中误差线为标准误, ***表示p< 0.001)

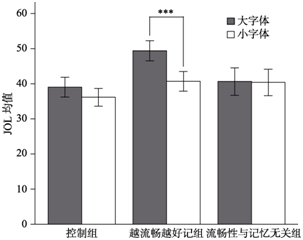

实验2考察关于“加工流畅性影响记忆效果”的信念对学习判断的影响。实验2同样通过指导语对信念进行操纵: 引导一组被试相信加工越流畅的项目记忆效果越好(以下简称越流畅越好记组), 引导另一组被试相信加工流畅性不影响记忆效果(以下简称流畅性与记忆无关组), 控制组不接受指导语。被试的任务同实验1。结果发现,越流畅越好记组表现出字体大小效应,被试在大字体词对上的学习判断值显著高于小字体词对上的学习判断值; 流畅性与记忆无关组的被试在大字体和小字体词对上的学习判断值无显著差异(如图3所示)。控制组被试在大字体词对上的学习判断值高于小字体词对上的学习判断值, 两者之间的差异接近显著性水平。同实验1,字体大小不影响词对的回忆成绩。

图3 实验2字体大小和组别的交互作用(图中误差线为标准误, ***表示p< 0.001。)

本研究的结果表明:人们关于“字体大小影响加工流畅性”以及“加工流畅性影响记忆效果”等信念影响其学习判断,支持了“个体关于加工流畅性的信念是字体大小效应产生原因”的假说。这一结果对教育的启示是:学习者的信念在很大程度上影响他们对自己学习效果的判断,错误的信念会导致不准确的学习判断,从而影响后续的学习。但错误信念是可以改变的,当我们的实验中通过指导语引发与人们先前信念不一致的新的信念(例如流畅性和记忆无关)时,不准确的学习判断也随即消失。因此,教育者应努力去发现学生已经形成的错误信念,并通过恰当的教学指导(例如明确告诉学生学习材料的哪些特征与学习效果有关、哪些特征与学习效果无关), 引导学生意识到自己的不合理信念,消除元认知错觉, 从而促进学生更准确的监测和更高效的自我调节学习。

文献链接

陈颖, 李锋盈*, 李伟健.(2019). 个体关于加工流畅性的信念对字体大小效应的影响. 心理学报, 51(2), 154-162.

http://journal.psych.ac.cn/xlxb/CN/10.3724/SP.J.1041.2019.00154

本文改编自心理学报公众号