新中记者上头条?对!就是因为这份对浙师生活的不完全记录!

11月8日,是“浙师”普通的一天。

在这个平凡的日子里,

读书、上课、逛校园、取快递、拿外卖……

你过着自己想要的生活,而浙师的记者们也在这个普通的工作日里东奔西走。

笔、采访本、镜头、相机、话筒,

他们用自己的方式记录校园生活。

声音是他们的温度,影像是他们的态度,文字是他们的力度。

而每个打开这个链接的你,是浙师的密度。

11月8日,我们派出78位记者,深入校园各个角落,记录浙师人平凡的一天。今天,小编挑选出了记者们那天记录的浙师校园生活的精彩瞬间,送给每一位为梦想奋斗的浙师人,每一位见证历史的校园记者。

0:48 a.m.

新东大的梦想与祝福

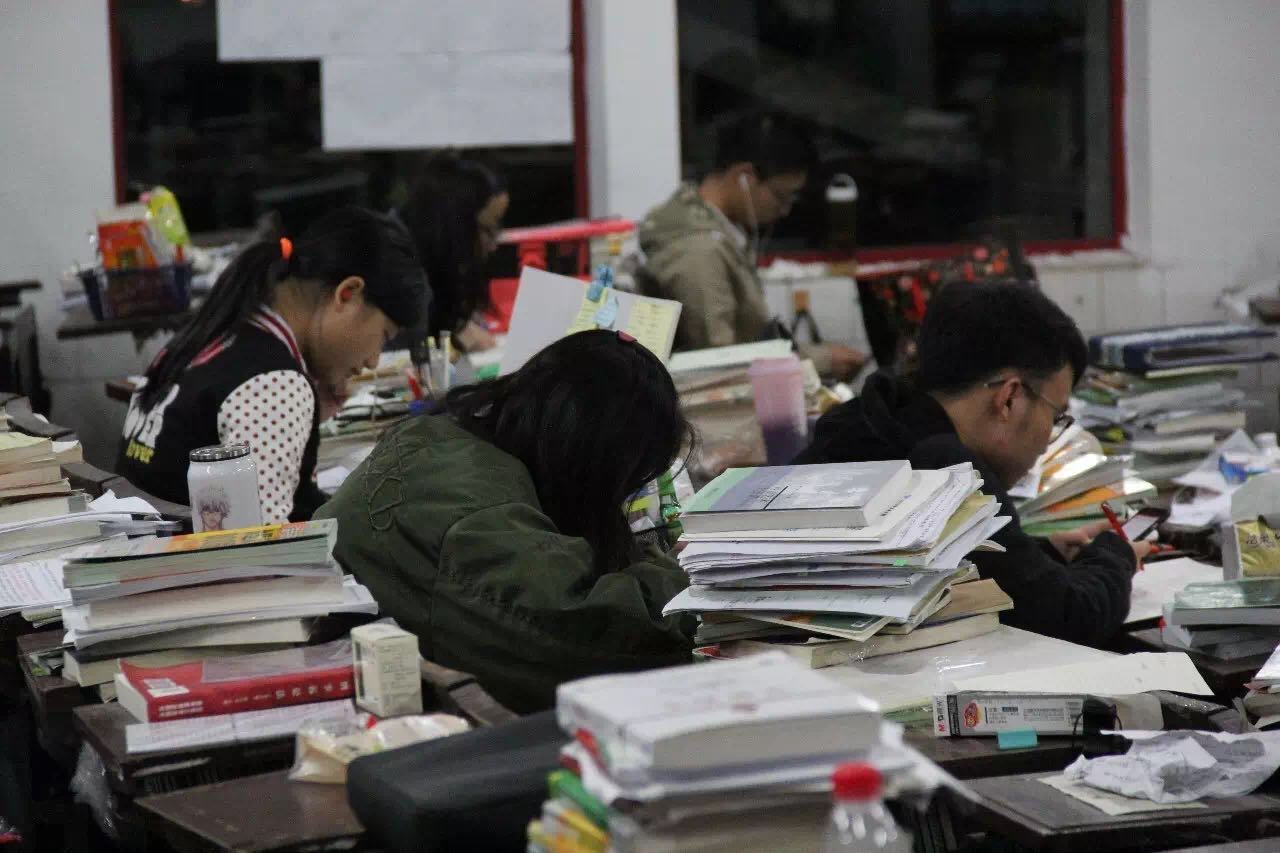

新东大,学子们正伏案苦读。 ( 周轶葩 摄 )

凌晨,新东大外,零散停着几辆自行车,教室里灯火通明,人不多,座位上摆满了书,空旷、平静,黑板上写着“距离考研还有46天”,还有几句温馨提示和教室纪律条例。每个人低着头忙碌,喝口水都显得奢侈。

这是一个承载历史与梦想的地方。1978年建成的这个教室,如今,成了师大人口耳相传的考研“福地”。

踱步新东大外,此行的目的是记录这群夜以继日奋斗的考研人,但需万分小心,生怕惊扰了他们。凌晨1:10,在路灯旁、教室外的走廊上,我与休息的同学聊起关于她的故事。

生化学院大四生物科学专业的李玲,正准备考遗传学的研究生。“前段时间,我周围一些同学或保研成功,或得到理想的就职机会,想到自己每天像螺旋一样忙碌,有些心烦意乱。”只要回到新东大,李玲的心绪就安定下来。“这个教室让我觉得不是一个人在战斗。”

朱华苹

1:56 a.m.

校园的“守护者”

校园巡逻车。( 王丹樑 摄 )

校园巡逻车。( 王丹樑 摄 )

每个夜晚,如墨倾倒的夜色下,校园的安保人员们并没有歇息。

凌晨两点,保卫处的邵师傅正准备开始今天晚上的第四次巡逻。邵师傅说,保安亭的夜间巡逻从晚上八点持续到早上八点,每隔两个小时一趟,总共八趟,他在这个工作岗位上已经干了三年。

坐在邵师傅的巡逻车,路过大花坛,顺着北田操场的方向行驶,他一边向保安亭汇报巡逻地点,一边拿着手电筒朝黑暗处照射,探头观察。“当有特殊情况发生时,就向保安亭请求增援。”邵师傅说。靠近生化实验楼,巡逻车降低了车速,邵师傅说:“这边实验室比较多,放置化学药品的仓库也在附近,是需要重点关注的地方。”

初冬的冷风在巡逻车内穿梭。看着我们打哆嗦,邵师傅笑着说,“再等几个星期,晚上会更冷。”不管天气如何,像邵师傅一样的安保人员们每晚都会风雨无阻地守护着浙师人的静谧梦乡。

徐俊晖 霍梦娇

5:00 a.m.

食堂的“妈妈”

采访桂苑二楼食堂阿姨。(金琳 摄)

凌晨五点,空中开始飘起小雨。冷风吹过静谧的校园,桂苑食堂和往常一样,亮起了灯。往里望去,是一个个连轴转的白色身影,恍惚间整个食堂像一座金碧辉煌的宫殿。

5:25,烙饼摊位前,王元花的第8张葱油薄饼刚变成金黄,便被一铲子翻了个身。王元花40多岁了,今年是她在桂二食堂烙饼的第7年。烙饼是她从老家兰溪带来的手艺,“师大独一份”。

王元花每天早晨四点多起床。从桃源职工宿舍走到食堂,出门第一件事就是看天气。“今天下雨,来食堂的学生少,烙六七十张饼就够了。”几年下来,她总能把合适的烙饼数量算得精准。

烙饼的馅料是头天下午准备好的。怎么让饼薄而不破?王元花说,馅要适量,擀馅饼时力道得把握好。“时间长了,靠手上的感觉就行。”王元花腼腆地笑了笑,低头翻饼。“不能开小差,饼老了口感就差了。”

记者节的早晨只是食堂师傅们一个寻常的早晨,他们从尖峰山、二环线或桃源宿舍赶来,脚步匆匆地穿过浙师的凌晨,着实温暖我们的胃和心。

郭爽 孔晓睿

7:50 a.m.

美丽浙师,我们在行动

校党委副书记王建力带队现场办公,推进“美丽浙师”建设。(陈子昊 摄)

校党委副书记王建力带队现场办公,推进“美丽浙师”建设。(陈子昊 摄)

从行政南楼出发,途经美术楼、音乐楼、数理信息楼,在人文楼、法商楼前停留,再经外语楼、桂苑食堂、杏园食堂至田家炳教育书院,一路检查,发现停车难、校园美化等问题……这是校党委副书记王建力,校党委委员、宣传部部长朱坚一行早上的工作任务。

“要解决教学楼及食堂附近停车难的问题,既要创造条件,也要规范管理。”王建力还重点检查了相关措施的落实情况,并提出改善建议。

“要对停车高峰期各区域的实际状况积极进行调查研究,努力创造改善停车状况的外部条件;要规范管理工作,做到适度检查、适度引导、确保有效,并形成妥善解决问题的长效机制……”在田家炳教育书院前,王建力用一席话总结了一早的现场办公。他们和全校师生一样,期盼着校园更加文明、整洁、安全、有序。

庞盛骁

8:00 a.m.

“寰寰”老师的“迷”之课堂

王志寰老师教授临床心理学课程。

讲着台式普通话,写着繁体粉笔字,拿着指挥棒……这是教师教育学院王志寰老师的课堂。这位同学们口中的“寰寰”老师来自台湾,在师大赢得了不少粉丝。他教授的临床心理学,吸引了一群“迷妹”“迷弟”为之“倾倒”。

课堂上,50后的“寰寰老师”情绪高涨,直到讲得口干舌燥,才会停下来,抿上一口咖啡,再继续授课。课上的王志寰颇为生动,一会儿是案例中的女病人,一会儿是剖析她病情的心理医师,最后摇身一变成了嘉兴“王肉粽”。在这样的情景演绎中,学生们便能清晰明白了“失去现实感”及“分离性漫游”等概念。

一堂课下来,王志寰的咖啡空了大半,而他的临床心理学课又征服了一个教室的学生和一名慕名而来的校园记者。

华赵思曼

9:40 a.m.

许学军的“魔力板书”

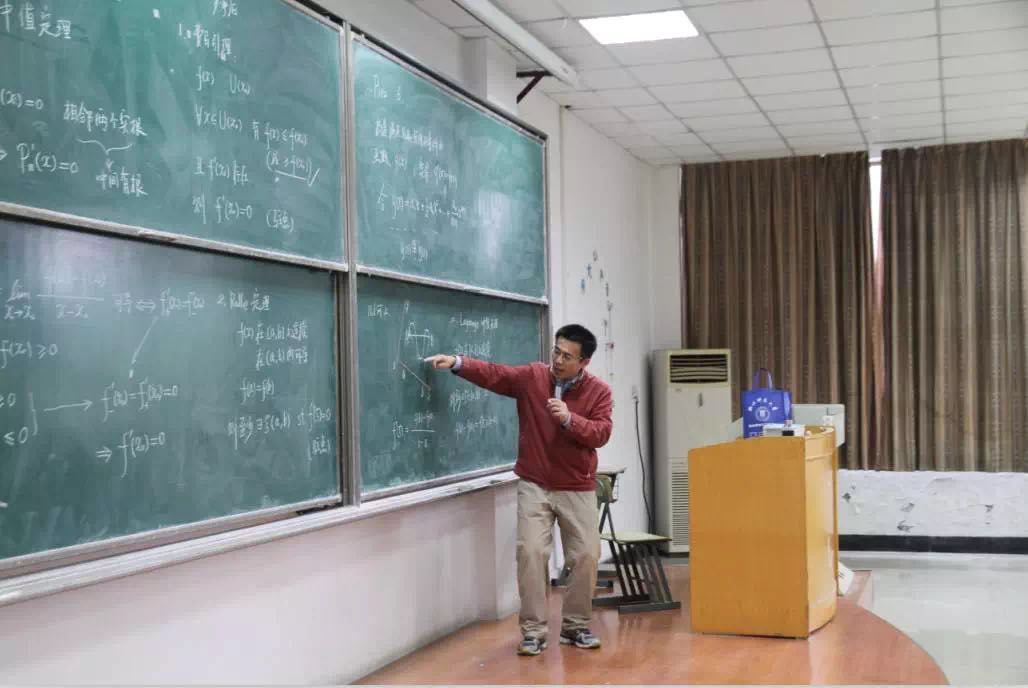

许学军老师教授高等数学课程。(葛俞忆 摄)

许学军老师教授高等数学课程。(葛俞忆 摄)

在数理信息学院许学军老师上课前,同学们总是提早到教室,而且没有一点喧闹声,这在大学课堂里并不多见。而更广为人所爱的是他那一手漂亮的板书。

记者节当天的高等数学课上,从定义到推理过程,从“Rolle定理”“langrange中值定理”到“Cauchy中值定”,许学军边引导学生说出答案,边在黑板上写下过程。不知不觉间,他的板书已经整齐地排布在黑板上,字迹清晰,行列疏朗。

三节课下来,这样的“书法创作”写满了9块小黑板。物理163班的小赵说,许老师的板书有魔力,自己的思路会牢牢地跟着板书走。

许学军说,用ppt上课固然方便省事,但要使学生建立常态逻辑推理步骤和顺序思维习惯,还是“传统”的板书更有“力量”。

盛丹妮

12:00 a.m.

电视台的午间时光

电视台新栏目的主持人正在试镜。(马钧 摄)

电视台新栏目的主持人正在试镜。(马钧 摄)

查看电池电量、内存卡容量,检查曝光、对焦是否正常,在非线性编辑室,电视台记者钱通正在进行拍摄前的常规设备检查。“在我们心里,这些设备比自己重要。”他说,“下雨天,我们是设备们的‘打伞匠’。”

检查完设备,电视台实习记者王昊臻扛起就走,话筒、摄像机、三脚架,十几斤重的“装备”对她来说就是“小菜一碟”。“台里八成都是女记者,这些设备她们常常搬。”

“新栏目主持人串词第四次,开始!”在电视台的演播室里,新记者林渠正在试镜新栏目的主持人,为了达到最佳的效果,他试了好几次。同时试镜还有新记者郑茗丹,多次尝试后,钱通决定让两个人搭配出镜:“男生语调起伏有点大,而女生语调比较平,所以两人搭档效果比较好。”为了呈现最好效果,每次录制,电视台的记者们都会重复录制很多次。

周乐乐

12:20 a.m.

“话筒”与“摄像机”的故事

电视台记者正在舞蹈房采访。(彭桢 摄)

电视台记者正在舞蹈房采访。(彭桢 摄)

风雨操场的舞蹈房里,负责摄像的孙铭健靠在墙角,紧贴舞镜,托着摄像机取景。“集体舞蹈的画面有领舞才算完整,因此要尝试各种角度使画面内容既饱满又明确,处理好领舞老师和身后同学间的比例。”

挺直腰、持稳话筒、保持微笑,王锐开始进行采访,孙铭健肩上摄像机进行录像,老师耐心回答每个问题。“虽然我不会出现在采访画面中,”王锐说,“但良好的仪态能使被采访人觉得你是在认真听,从而也更为专注和自然。”

项家乐 左紫娇 叶蓓

12:40 a.m.

一次特殊的记者节“聚会”

全媒体中心例会进行时。(张雨蓥 摄)

全媒体中心例会进行时。(张雨蓥 摄)

一年一度的记者节,恰逢新闻中心全媒体中心每周二中午的例会。记者的节日,记者的聚会。例会前,举行了中国高校校报好新闻奖的颁奖,大四记者张佩娜和周彬彬获此殊荣。回到这个熟悉的地方,熟悉的场景,她们还记得当年经常坐的位子,经常讲评的线索。“新闻中心构建了我的大学。”周彬彬说。

评报、点评稿子与图片、布置线索……近80双眼睛望向台上,抢线索时高高举起自己的右手,生怕线索在自己的手中溜走;评报时一字一句地细细观察比对,自己写的稿子与校报上的稿子的区别;讨论策划时绞尽脑汁……对于这样一项职责,我们当然时时力有不逮,但我们愿意为此而竭尽全力。

日光底下无新事,但我们坚持做美丽浙师的记录者。

朱晨欢

1:28 p.m.

来自消防安全演练现场的图文报道

消防官兵现场演练拉梯逃生。(童浩佳 摄)

消防官兵现场演练拉梯逃生。(童浩佳 摄)

刚过饭点,杏园食堂逐渐恢复平静。忽然,二楼餐厅、四楼楼顶同时浓烟滚滚,警笛声四起。一名食堂厨师一边惊呼,一边迅速给校园110服务中心报警。原来,“119消防日”系列活动启动仪式正在这里举行。

烟雾刚起,接到报警后,保卫处立即拨打119报警,并派出就近的微型消防站值班人员进行初期救灾工作。鸣响警铃、持器械扑灭明火、帮助组织疏散食堂就餐人员、用担架抬出已昏迷的伤员、联系校医护人员……全程中,保卫处队员们与时间赛跑。这些流程细节写在我们的本子上。

过了约15分钟,在消防志愿者的引导下,485名“被困”师生在3分25秒内迅速有序疏散至安全区域。虽然这只是一场演习,但整个过程流畅迅速,不拖泥带水。

演练结束后,保卫处负责人表示此次演练是为了增强师生员工的消防意识,提高灭火和疏散逃生的能力。毕竟,“安全”二字之前无小事。

陈芸芸 徐雅

2:13 p.m.

实验室的春天

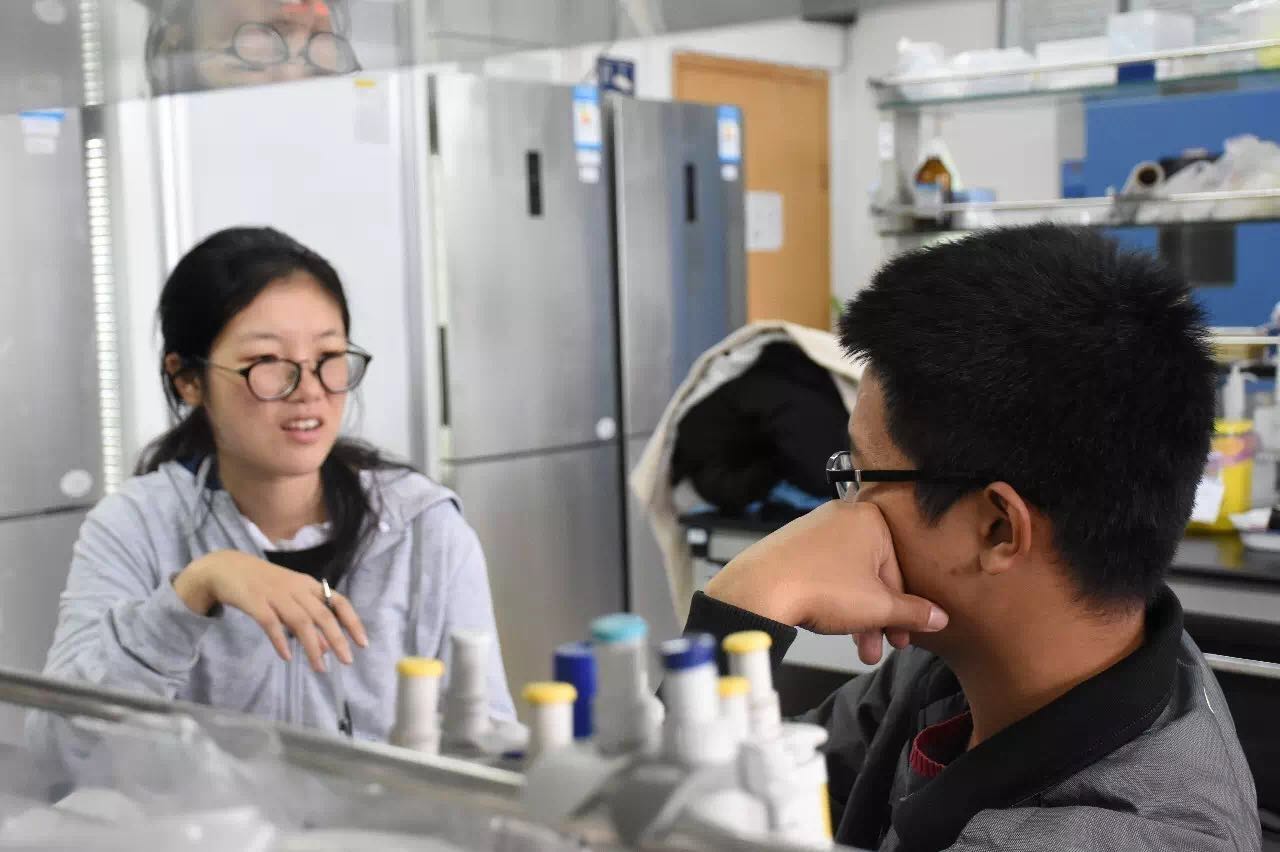

采访洪健。(池亨颖 摄)

“你们这真暖和!”实验室的门刚打开,我就被扑面而来的暖流“俘虏”了。原来,这样的温度才是生物实验的适合温度;也正因为这样,功能基因发掘与育种利用实验室里永远四季如春。

洪健正是我今天的采访对象,化学与生命科学学院研一的学生。他参与研究的项目是水稻抗白叶枯病基因的筛选。“白叶枯病是水稻的主要病害,对产量影响大,严重时甚至颗粒无收。”洪健介绍,“所以我们必须要找到新的抗病基因。”新的抗病基因来自基因突变,在自然界中的概率接近于零。从突变的基因中找到可以抗白叶枯病的变异水稻,研究团队就仿佛“用尽了一生的幸运”。

洪健说,他忙的时候,一天要“跑”280个样。还没说完,“滴滴,滴滴……”他手上的定时器响了。“我去把跑好的样本染个色。”他小跑着到电泳实验室,看他把琼脂糖凝胶从电泳槽中拿出,放入装满染色液的器皿中,又将定时器调到15分钟。洪健做的实验要求很精细,各个环节的操作时间、摇晃液体的频率、倾倒液体的快慢等,都有着严格的规定。

实验室里研究的植物主要是水稻和拟南芥,而它们每天都需要人照看,因此实验室天天都有人,连春节都有人留下来。如今金华正是初冬,而他们将在温暖的“春天”里开始一段漫长的实验攻坚期。

张晨怡

2:30 p.m.

与大二发表SCI论文的科研达人有个“约会”

采访叶宇城。(马钧 摄)

采访叶宇城。(马钧 摄)

叶宇城来自生化学院化学141班。大二时,他研究甲烷的催化技术,相关的全英文论文Facile synthesis of unique NiO nanostructures for efficiently catalytic conversion of CH4 at low temperature登上了国际刊物Applied Surface Science。

为何大二就能发表SCI论文?下午,在生化学院的一楼大厅里,他说:“甲烷造成的潜在温室效应是二氧化碳的21倍左右,我的论文便是要通过研究氧化镍对甲烷的催化降解功能来降低其污染。”

叶宇城是他们班最早“泡”实验室的,可一开始连最基本的称量操作,都会把样品撒得到处都是。

大一暑假,班里就他一人留校做实验。每天从空落落的寝室赶去实验室,从早上八点到晚上十点半,除了吃饭时间,他几乎都在做实验、查文献。面对文献中密密麻麻的专业词汇,他常常需要3天才能看完一页资料;英文论文的撰写也不知修改了多少次。

采访快结束时,叶宇城说,直到采访完,他才发现自己一路走来的科研是有多不容易。

齐昕

3:40 p.m.

录制广播节目《江南茶馆》

电台《江南茶馆》录制现场。(汤子楠 摄)

电台《江南茶馆》录制现场。(汤子楠 摄)

电台的《江南茶馆》栏目已经开了近20年,众多的浙师名人都曾做客这档招牌节目。记者节当天下午,《江南茶馆》邀请到教育学院的互联网创业学霸陈熠舟,又录了一期新节目。

今天的主播是来自北京的帅小伙杨喜淋。“相比嘉宾的成就,我们更想挖掘到他们的故事和想法。”杨喜淋的访谈,在于挖掘她作为一个教育人的理想和情怀。在《江南茶馆》的话筒后,一个教育人和一个媒体人因为各自的坚持而产生着共鸣。

节目录制完,陈熠舟是带着笑容离开演播室的,“和喜淋聊天和很舒服,就像真的坐在茶馆喝茶聊天一样。”

王莹婷

7:12 p.m.

值班室更是“练兵场”

晚间值班时,电台播音讨论稿件内容。(陈子昊 摄)

晚间值班时,电台播音讨论稿件内容。(陈子昊 摄)

晚间的电台值班室里,有人在练习播报报摘、新闻网,有人在认真研习英语单词的发音,有人则反复琢磨每一篇稿子的细节。

“联合国安理会17号发表媒体声明,强烈谴责朝鲜日前试射弹道导弹,敦促朝鲜停止此类行动……”两三百字的一段报摘内容,已被实习生陈鼎念了一遍又一遍。他还是不太满意,反复琢磨断句的内容和位置。“实习期既要一直练习基本功,也要完成和其他小编搭档录节目的任务。重复相同的内容总会觉得枯燥,但出成果时就非常有成就感。”

翟羽嘉

8:04 p.m.

一次特别的北田夜跑

陆琪是体育学院研究生,她通过运动APP来记录自己的跑步数据,并据此制定出合理的运动计划。跑步软件俨然是她的“私人教练”。

在她的邀请下,记者也体验了一把在运动软件监测下的健身慢跑。“此次运动耗时37分19秒,全程距离5.82公里,消耗362大卡,步频每分钟154步……”运动一结束,软件立即呈上跑步时的完整数据。

“你的配速大概在6分20秒左右,当健身的话,还挺合适的;如果要训练的话,就远远不够了。”陆琪解释不同配速的含义,并制定出专属于我的科学运动计划。

顾帅

11:15 p.m.

他住在电台的怀抱里

在28幢新闻中心电台播音室的对面,有一间20平方米左右的屋子。这是一间特殊的宿舍,是电台播音徐畅的小窝。

“能被选上做电台的驻台,我非常高兴。”电台的驻台要住在播音室对面,负责处理一些突发事件:机器出了问题、主播有急事不能到场、小播录节目出现问题…… “住在这里虽然孤单,冬天还不能洗热水澡,但既方便录音、还能和电台的朋友增进交流,是我的理想小窝。”他是校园媒体人,他住在电台的怀抱里。

朱家萱 李芷涵

新闻会过时,纸张会变旧,油墨会模糊,

甚至信任也会偶尔消弭,

只有真实、真诚才把我们的心灵与你的心灵联系到一起。

每一天都有这样的时刻,每一天你都有斑斓的生活。

记者给了我们一个契机,去聚焦浙师人的眼中的校园天地。

不是每一天,每一个人,都可以闪出光亮。

不是每一天,每一个人,都可以热烈燃烧。

但是这些记者们在喷发着纯正的品格,让浙师精神悄无声息地生长,

直到更多的人闪出光亮,更多的人热烈燃烧。

文字 | 全媒体中心新闻采编部

图片 | 全媒体中心视觉传达部

编辑 | 庞盛骁 张峻峰 吴锦辉 周乐乐

推送 | 方以琮